'만 나이 통일'했지만 국민 3명 중 2명은 안 써… 한국 나이 왜 끈질긴가

컨텐츠 정보

- 1 조회

- 0 추천

- 목록

본문

‘만 나이 통일’했지만 국민 3명 중 2명은 안 써… 한국 나이 왜 끈질긴가

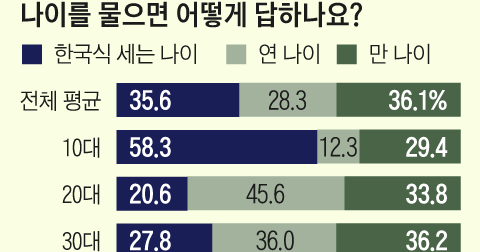

만 나이 통일했지만 국민 3명 중 2명은 안 써 한국 나이 왜 끈질긴가 아무튼, 주말 만 나이法 발효 100여일 정착 늦고 혼선 여전해

www.chosun.com

벤처 기업을 창업한 남성 김모씨는 1975년 1월생이다. 법적으로 48세인데도 “난 쉰 살”이라고 한다. 종전에 세는 나이에다, 음력 생일이 1974년 12월 ‘범띠’라는 점까지 따져 50세라는 것이다. 김씨는 “내가 학교를 빨리 들어가 동창은 다 1974년생인데, 만 나이를 쓰면 친구들이 형이 돼버린다”

작년 법제처 여론조사에선 국민 86%가 “법 통과 시 일상생활에서 만 나이를 사용하겠다”고 했다. 개정안은 거의 만장일치로 국회를 통과했다.

법 발효 당시 세계 외신은 “모든 한국인이 하룻밤 새 한두 살씩 어려졌다”며 한국 특유의 세는 나이 계산법을 흥미롭게 보도했다.

20대 최모씨도 “나이 말하면 사람들이 꼭 ‘만으로요?’ ‘윤석열 나이요?’라고 되묻는다. 그렇다고 하면 ‘그럼 우리 나이론 ㅇㅇ살이네’ 하더라”고 했다.

북한에서도 1986년 김일성 지시로 만 나이법을 시행했지만 아직 세는 나이를 쓰는 사람이 많다는 게 탈북자들 전언이다.

세는 나이의 종주국인 중국 등 다른 중화권 국가는 서력을 택하며 만 나이로 모두 통일됐다. 언어학자인 신지영 고려대 교수는 “세계에서 한반도만 세는 나이가 사라지지 않는 건 한국어의 특성 때문”이라고 분석한다. 그는 “우리는 처음 만나면 이름보다 나이부터 묻는다. 나이에 따라 관계와 호칭, 높임법이 달라지기 때문”이라며 “각자의 생일이 아니라 다 같이 나이를 먹는 공통된 기준점(새해)이 여전히 필요한 것”이라고 했다.

관련자료

-

이전

-

다음